LESINDO.COM – Pagi itu, langit Bali tampak biru muda. Di halaman kampus Universitas Udayana, mahasiswa mulai berdatangan seperti biasa. Namun, suasana mendadak berubah hening ketika kabar menyebar: seorang mahasiswa ditemukan tak bernyawa di sisi gedung fakultas. Beberapa hari kemudian, kabar serupa datang dari Surakarta—seorang mahasiswa UIN Raden Mas Said juga mengakhiri hidupnya dengan cara yang sama. Dua kejadian dalam waktu berdekatan. Dua nyawa muda yang seharusnya masih menulis bab panjang kehidupannya.

Kabar itu mengguncang. Di media sosial, ucapan belasungkawa berseliweran. Di balik duka itu, muncul pertanyaan yang menggelisahkan: mengapa mahasiswa—yang dianggap cerdas, dewasa, dan terdidik—bisa memilih jalan sependek itu?

Mahasiswa dan Tekanan yang Tak Tampak

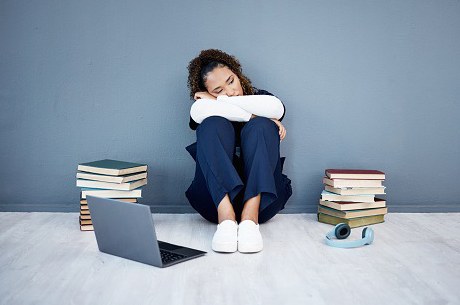

Menjadi mahasiswa kerap diidentikkan dengan kebebasan dan masa emas: kuliah, berorganisasi, nongkrong di kafe, merajut cita-cita. Namun di baliknya, banyak yang hidup dalam tekanan senyap—akademik, ekonomi, hingga ekspektasi keluarga. “Mahasiswa itu berada di fase peralihan antara remaja dan dewasa muda. Mereka sudah dituntut berpikir logis dan mandiri, tapi secara emosi belum sepenuhnya stabil,”

ujar Dr. Rini Ayu, psikolog klinis dari Universitas Indonesia.

Menurut data Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tahun 2023, satu dari empat mahasiswa mengalami gejala depresi, dan sekitar 12 persen pernah berpikir untuk bunuh diri. Tekanan akademik, kesulitan ekonomi, serta kesepian menjadi pemicu terbesar.

Dalam riset lain oleh INASP (Indonesian Association for Suicide Prevention), tercatat 431 kasus bunuh diri di Indonesia hingga Mei 2024, dan 51 di antaranya dilakukan oleh pelajar atau mahasiswa.

Sunyi yang Tak Terdengar

Beberapa teman korban di UIN Raden Mas Said mengaku tidak melihat tanda-tanda mencolok. “Dia pendiam tapi baik, sering bantu teman. Cuma belakangan agak murung, katanya capek,” ujar salah seorang rekan sekelas.

Status media sosial terakhir korban hanya berisi kalimat pendek: “Aku capek. Tapi gak apa-apa.”

Sebuah kalimat sederhana, tapi mungkin jeritan paling keras yang tak sempat didengar.

Psikolog menyebut kondisi ini sebagai cry for help — teriakan minta tolong yang tidak selalu dalam bentuk tangisan atau keluhan, melainkan perubahan perilaku halus: menarik diri, sering diam, tidur berlebihan, atau kehilangan minat terhadap hal-hal yang dulu disukai.

Beban Akademik, Ekonomi, dan Budaya “Harus Kuat”

Budaya di kampus sering kali mengajarkan ketangguhan, bukan kejujuran emosional.

Mahasiswa harus berprestasi, ikut organisasi, menulis skripsi, aktif sosial media — semua sekaligus. Di sisi lain, banyak mahasiswa yang juga harus bekerja sambil kuliah. “Ada rasa malu kalau gagal. Takut mengecewakan orang tua yang sudah berjuang membiayai kuliah,”

kata Aldo, mahasiswa semester akhir di Yogyakarta.

Riset Universitas Airlangga (2023) menunjukkan bahwa mahasiswa dari keluarga berpenghasilan rendah memiliki risiko dua kali lipat mengalami stres berat dibanding yang lebih mapan. Sementara itu, tekanan akademik yang tinggi bisa memicu rasa tidak berdaya, dan dalam kasus ekstrem—mendorong pikiran bunuh diri.

Faktor Psikologis: Antara Depresi dan Kesepian

Menurut WHO, bunuh diri merupakan penyebab kematian kedua tertinggi pada usia 15–29 tahun di dunia. Di Indonesia, angka resminya mungkin rendah, tapi banyak kasus tidak tercatat karena stigma sosial. Psikolog klinis Novi Rahmawati menjelaskan bahwa banyak mahasiswa mengalami “loneliness in crowd” — kesepian di tengah keramaian. “Mereka punya teman, tapi tidak punya tempat aman untuk bercerita. Dunia digital membuat semua tampak bahagia, sehingga kesedihan terasa salah.”

Depresi tidak selalu tampak. Kadang ia bersembunyi di balik tawa, unggahan lucu, atau prestasi gemilang. Dan ketika tekanan batin mencapai titik ekstrem, seseorang bisa kehilangan kemampuan menilai rasional: kematian tampak seperti istirahat.

Bunuh Diri Bukan Akhir Masalah

Banyak yang berpikir, dengan mengakhiri hidup, penderitaan akan berhenti. Padahal tidak.

Yang selesai mungkin hanya rasa sakit pribadi, tapi bagi keluarga, luka baru justru dimulai. “Rasa kehilangan yang ditinggalkan tidak pernah singkat. Orang tua, teman, bahkan dosen bisa merasa bersalah seumur hidup,” tutur Dr. Rini Ayu.

Secara spiritual pun, banyak keyakinan menegaskan bahwa hidup adalah amanah. Mengakhiri hidup bukan solusi, melainkan penundaan terhadap proses penyembuhan yang seharusnya bisa terjadi.

Perlu Ruang Aman di Kampus

Kedua kasus ini menjadi cermin betapa pentingnya perhatian kampus terhadap kesehatan mental mahasiswa. Sayangnya, menurut survei INASP, lebih dari 45 persen mahasiswa tidak tahu bahwa kampus mereka memiliki layanan konseling psikologis. Sebagian menganggap pergi ke psikolog berarti lemah atau tidak waras.

Padahal, kampus bisa menjadi tempat pertama pencegahan: dengan menyediakan ruang curhat, pelatihan mental first aid untuk dosen, dan kampanye anti-bullying yang nyata, bukan sekadar slogan. “Mencegah lebih murah dan lebih manusiawi daripada berduka,” kata Dian Lestari, aktivis student wellbeing Universitas Gadjah Mada.

Renungan untuk Kita Semua

Dua nyawa mahasiswa yang melayang itu semestinya menjadi pengingat bahwa cerdas tidak selalu berarti kuat. Bahwa di balik gelar sarjana, ada manusia yang juga bisa rapuh.

Kita tidak tahu siapa di sekitar kita sedang bertarung diam-diam. Maka, menjadi pendengar kadang jauh lebih berarti daripada memberi nasihat. Karena di dunia yang serba cepat ini, ada kalanya seseorang hanya butuh diyakinkan bahwa “kamu tidak sendirian.” (Jie)