LESINDO.COM – Pendidikan, dalam hakikatnya yang paling luhur, seharusnya menjadi proses pembebasan manusia dari ketidaktahuan dan kepasifan. Namun realitas di lapangan menunjukkan hal sebaliknya: sekolah sering kali berubah menjadi mesin reproduksi rutinitas, hafalan, dan kepatuhan. Kritik tajam terhadap kondisi ini datang dari Neil Postman dalam karya klasiknya Teaching as a Subversive Activity (1969). Postman menegaskan bahwa jika sekolah hanya berfokus pada penyampaian fakta, maka sesungguhnya ia sedang melatih kepasifan intelektual. Siswa diperlakukan sebagai penerima informasi yang harus patuh, bukan sebagai subjek yang berpikir dan menafsirkan dunia.

Pandangan Postman menohok sistem pendidikan modern yang terlalu menekankan pada hasil ujian dan pencapaian angka. Dalam sistem seperti ini, guru lebih sering diposisikan sebagai pengendali kelas daripada fasilitator dialog. Padahal, sebagaimana Postman tekankan, pendidikan sejati harus menjadi aktivitas subversif — suatu tindakan intelektual yang berani menantang status quo dan menggugah kesadaran kritis peserta didik.

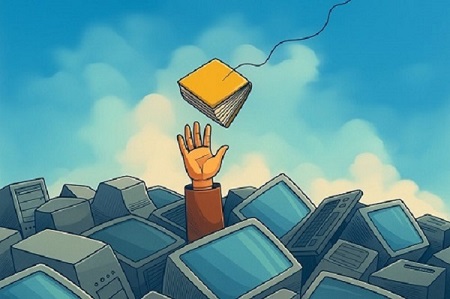

Gagasan ini memiliki kesamaan ideologis dengan pemikiran Paulo Freire dalam Pedagogy of the Oppressed (1970). Freire menolak model pendidikan yang ia sebut banking education, di mana guru “menabungkan” pengetahuan ke dalam diri siswa. Dalam sistem semacam itu, siswa menjadi objek yang pasif dan tidak memiliki otonomi berpikir. Bagi Freire, pendidikan harus bersifat dialogis dan reflektif — sebuah proses yang memungkinkan siswa memahami realitas sosial dan bertindak untuk mengubahnya. Pendidikan, dengan demikian, bukan sekadar alat adaptasi terhadap sistem, melainkan sarana pembebasan dari ketimpangan yang diciptakan sistem itu sendiri.

Dalam konteks dunia yang terus berubah dengan cepat — dengan banjir informasi, perkembangan teknologi, dan tantangan etika baru — gagasan Postman dan Freire menjadi semakin relevan. Sekolah tidak cukup hanya menyiapkan siswa untuk “menjawab soal,” tetapi harus menyiapkan mereka untuk mempertanyakan. Kemampuan berpikir kritis, literasi media, dan kesadaran moral menjadi kompetensi utama abad ke-21. Guru, dengan demikian, dituntut bukan hanya mengajar, tetapi juga menginspirasi keberanian berpikir. Ia harus menjadi “provokator intelektual” yang menyalakan rasa ingin tahu murid.

Sayangnya, sistem pendidikan di banyak tempat masih bertahan dalam paradigma lama. Penilaian masih bersifat kuantitatif, sementara kreativitas dan refleksi jarang mendapat tempat. Kurikulum yang kaku sering kali mengekang inisiatif guru dan membungkam keberanian siswa untuk berbeda pendapat. Akibatnya, sekolah kehilangan daya kritisnya sebagai ruang pembentukan kesadaran sosial. Ia justru berperan sebagai institusi penjinakan, bukan pembebasan.

Sudah saatnya tujuan pendidikan diredefinisi. Sekolah tidak boleh hanya menjadi tempat menimbun pengetahuan, tetapi harus menjadi laboratorium kemanusiaan — tempat manusia belajar memahami diri dan dunianya secara kritis. Seperti ditegaskan Henry Giroux (1983), pendidikan harus dipahami sebagai “praktik kultural yang memiliki potensi politik,” karena melalui pendidikanlah masyarakat dapat membangun kesadaran dan melawan ketidakadilan. Pendidikan yang subversif bukan berarti merusak, tetapi menggugat kebekuan berpikir dan menumbuhkan kesadaran baru.

Jika tujuan sekolah hari ini masih sebatas pencapaian akademik, maka memang benar: tujuan itu sudah usang. Pendidikan yang hidup adalah pendidikan yang menumbuhkan keberanian untuk berpikir, bukan sekadar mematuhi. Karena itu, sebagaimana diimpikan Postman, Freire, dan para pendidik kritis lainnya, sekolah harus menjadi ruang revolusi pemikiran — tempat di mana guru dan siswa bersama-sama belajar untuk menjadi manusia yang sadar, kritis, dan merdeka.(Fai)