LESINDO.COM – Di jalan, kebenaran sering tak berdiri di tempat yang sama dengan hukum.

Kadang ia tertinggal di belakang, seperti bayang-bayang yang tak pernah benar-benar sampai.

Malam itu, Bandung baru saja melepas rombongan kami dari sebuah hajatan keluarga. Dua mobil bergerak beriringan, menembus kota yang mulai sepi. Di persimpangan menuju pintu tol, satu mobil sudah lebih dulu berada di depan, siap masuk. Mobil kami berada di belakang. Lampu merah menyala.

Seharusnya belok kanan—menuju tol. Namun pengemudi di depan kami keliru maju lurus. Ketika sadar arah salah, ia memperlambat kendaraan, menyalakan sein kanan, bersiap putar balik. Semua berlangsung pelan, tertib, nyaris tanpa kegaduhan.

Namun di belakang, sebuah sepeda motor melaju kencang. Terlalu kencang untuk jalan kota yang gelap dan berlubang. Sebelum sempat mengerem, roda motor itu menghantam lubang besar di aspal. Pengendara terlempar, motornya terseret beberapa meter, hingga membentur velg mobil kami.

Suara benturan itu bukan yang paling memekakkan. Yang paling menusuk adalah jeritan kesakitan.

Kami berhenti. Bukan karena takut, tapi karena manusia memang diajari untuk tidak membiarkan sesamanya tergeletak. Di sisi kanan jalan, berdiri sebuah rumah sakit. Kami gotong korban ke dalam mobil, membawanya ke UGD. Dokter menyatakan: tulang patah.

Kami menunggu. Keluarga korban datang. Kami pikir urusan selesai di ruang perawatan. Kami salah.

Malam berubah panjang. Dari niat menolong, kami justru masuk ke pusaran tuntutan. Keluarga meminta ganti rugi biaya pengobatan—jumlah yang bagi kami tidak kecil. Tak ada titik temu. Rombongan tertahan. Kami tidur di mushola rumah sakit, memeluk tas, menyimpan cemas di dada.

Pagi harinya, dengan SIM yang ditahan, kami pulang ke Solo. Kami kira cerita selesai di situ.

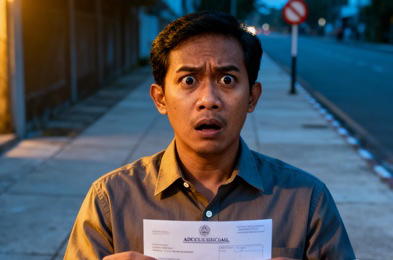

Beberapa hari kemudian, surat dari Poltabes Bandung datang. Sopir kami ditetapkan sebagai tersangka kecelakaan lalu lintas.

Tersangka.

Kata itu terasa asing, seperti mantel yang dipaksakan ke tubuh yang bukan ukurannya.

Kami bertanya dalam diam: bagaimana mungkin orang yang berada di jalur benar, yang berhenti untuk menolong, yang membawa korban ke rumah sakit, justru berdiri di sisi terdakwa?

Jawabannya mungkin ada di lembar-lembar pasal. Tapi logika kami, logika manusia biasa, tak sanggup mengejarnya.

Beberapa tahun lalu, publik pernah menyaksikan kisah serupa: keluarga korban justru menjadi tersangka; penolong malah terjerat perkara. Di jalan raya, niat baik tak selalu berakhir baik. Empati bisa berubah menjadi berkas perkara. Kesaksian bisa berbalik menjadi tuduhan.

Di negeri ini, hukum memang harus ditegakkan. Tapi di sela pasal-pasalnya, ada ruang sunyi yang sering luput: rasa keadilan yang hidup di dada manusia.

Kami belajar satu hal pahit:

di jalan, meski kita merasa berada di sisi yang benar, kita tetap bisa menjadi korban—bukan hanya oleh kelalaian orang lain, tetapi juga oleh rumitnya takdir hukum.

Dan sejak malam itu, setiap kali melintas di persimpangan, kami tak hanya melihat lampu merah dan hijau.

Kami juga melihat bayang-bayang meja tersangka—mengintai siapa saja yang berhenti untuk menolong. (mac)